日時

2025年(令和7年)6月7日午後3時00分~4時30分

会場

麹町311ビル(麹町3丁目1-1)リファレンス麹町

参加人数

約60名

講演タイトル

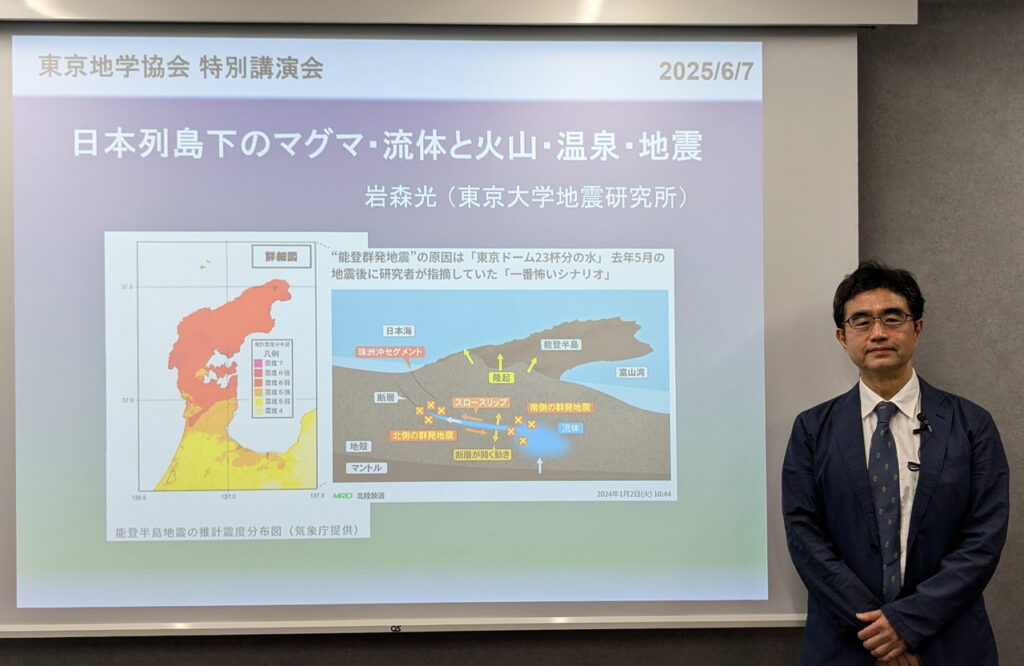

日本列島下のマグマ・流体と火山・温泉・地震

講師

岩森 光(東京大学地震研究所・教授 日本列島モニタリング研究センター長)

昨年(令和6年)の特別講演会では宍倉正展博士(産総研)より2024年能登半島地震に伴う海岸線の広範囲な隆起および過去数千年にわたる海岸段丘形成の実態が報告されました。2024年能登半島地震とそれに先立つ一連の地殻変動は能登半島下における地下流体の上昇が誘因となっている可能性が指摘されています(例えば西村ほか、2022;岩森・中村、2024)。

日本列島に分布する数多くの火山や、地震、地殻の隆起・沈降などは海洋プレートと陸側のプレートのせめぎあいによると考えられていますが、今回は、長年、火山岩、温泉水、地下水の分布・組成と起源の解明、プレート沈み込みの数値シミュレーションによる地質・地球物理学的構造の解析を続けておられる東京大学地震研究所の岩森光先生より、地下流体の起源と地殻変動、プレート沈み込みとの関わりについてお話を伺いました。

沈み込むプレート(スラブ)からは沈み込む前に含まれていた水分が深部で水溶液として放出されて上昇(深部流体)、地殻上部~地表付近では上昇するマグマから放出される流体・ガス(火山性流体)や雨水・海水が循環し、多様な地表水(地下水・温泉水)が生み出されます。詳細な地化学分析によりこれら起源水の寄与を評価することができます。例えば熊本平野―阿蘇火山―九重火山で採取された地下水・温泉水590試料の分析・解析により、2016年熊本地震を引き起こした断層や構造線に沿って深部流体に由来する地下水が分布することが明らかにされています。一方、新たに開発した「白色化データのクラスター解析」(Iwamori et al., 2017)によりマグマや溶岩組成データから深部流体の影響を評価すると、能登半島を含む中部日本の地下は深部流体に富み、かつ比較的低温であることが明らかとなりました。この付近は東から太平洋プレート、南からフィリピン海プレートが沈み込むため2つのスラブから深部流体が供給されると同時に、両方のスラブがマントルを冷却するためと説明されます。深部流体の放出は能登半島の地下にまで達すると推定され、これが2020年以降の地震活動や地殻変動の要因と考えられ、2重のスラブ沈み込みが維持される限り、能登半島の隆起と地震活動は今後も中長期的に継続すると予想されるとのことです。

内容は地下水の化学からプレート・テクトニクスと幅広いものでしたが説明は分かりやすく説得的で会員・参加者の興味と関心を深め、予定時間を超えてなお議論・質問が多数という活発な講演会でした。短い講演要旨は本HPの講演予告に掲載されています。また本講演のベースである論文(岩森・中村、2024)は以下よりダウンロード可能です。